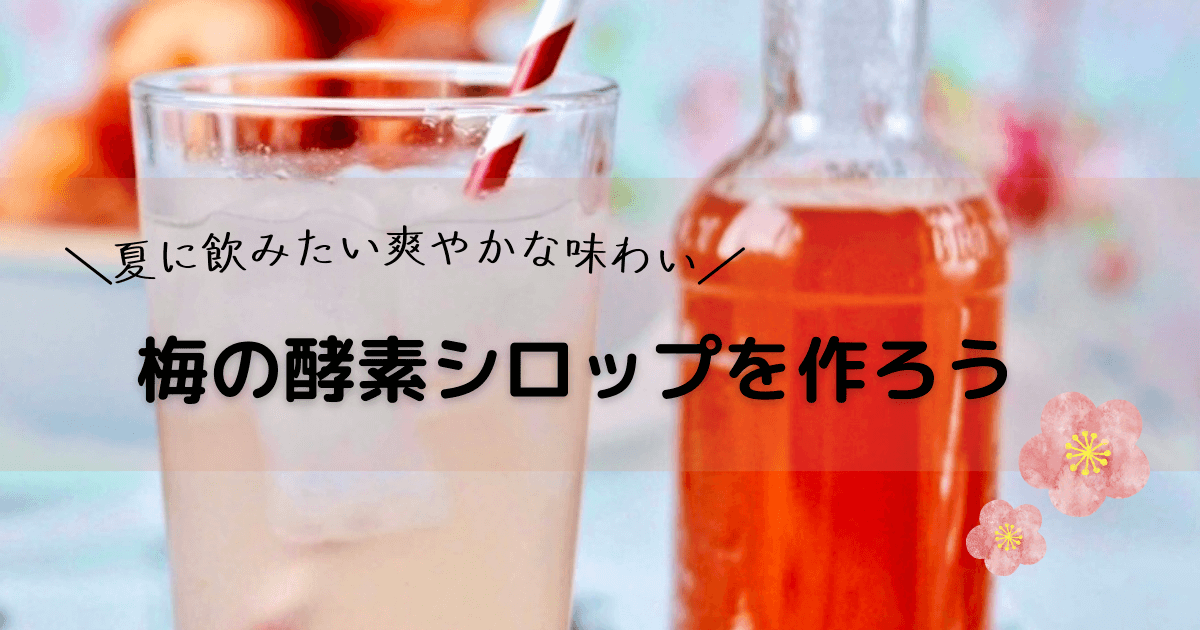

- 自家製・梅の酵素シロップの作り方と注意点

- シロップ発酵中の泡について

- 梅の酵素シロップでできた副産物活用法

- 梅以外で作る酵素シロップについて作り方のポイント

多種ある手作り酵素シロップの中では、短期間で完成するのが 梅で作る酵素シロップ。

サクラ

サクラはじめての酵素シロップ作りにピッタリだね◎

今年は自家製梅酵素シロップを作ってみませんか?

ちょっとしたコツさえわかれば、誰にでも簡単に作れます♪

本記事では初めての人でもわかるように、作り方レシピや大事なポイントをていねいに解説しています。

ミエッタです。

「伊・食・旅」をテーマに情報発信しています。

- 手づくり梅酵素シロップ歴12年(初仕込みは2012年)

- ベジフルビューティーアドバイザー

- フードバランスアドバイザー

- はちみつマイスター

- イタリアで食の旅を続ける元国際線CA

梅を使った自家製酵素シロップについて

爽やかな酸味と甘さがおいしい 梅の発酵酵素シロップ。

材料として使う梅の果実には、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸が多く含まれています。

有機酸は、梅雨の時期から夏にかけて毎日摂るといいらしいよ

そういえば、疲れた時や猛暑で身体がだるく感じたときに梅酵素シロップが飲みたくなるわ…

\猛暑の時期、積極的に梅を摂りたい理由/

梅は有機酸を豊富に含み(中略)

一般社団法人「梅研究会」梅の効果効能研究情報より抜粋

ヒトにおいて、日常生活における疲労感や、軽い運動による一時的な 疲労感を軽減する効果が報告されています(中略)

夏バテのような暑さに因る疲労に対しても梅が有効である可能性が示されています。

旬の梅で作った自家製酵素シロップを毎日飲んで、ジメジメした梅雨のシーズンや真夏の猛暑を乗り切りましょう。

梅で作る酵素シロップの作り方【どこよりも詳しくレシピを解説】

さっそく作っていきます

準備するもの【梅の酵素シロップ】

わたしは 2kgの梅を使いました。

- 梅の実

青梅でも完熟梅でもミックスでもOK - 梅の他に旬の果実をサブとして複数種類(ビワ・プラム・サクランボ・イチゴ・スモモ・ブルーベリーなど)

▶メイン果実は梅。ですが梅単品で作るよりも、複数の種類の果実を少し入れた方がバランスのよい酵素になります。

→必ず国産で旬の果実、もしできるなら地元産のものを使うようにしてください。 - 上白糖

仕込む果実の重量の 1.2倍(例:2kgの梅だと 2.4kgの砂糖が必要)

サブの果実分と合わせ 3kgの砂糖を準備しました。

▶使う砂糖の正確な量は、水洗い後の果実を計量してから計算して決めます。 - 仕込むときに使う容器(>>容器のサイズについて確認する)

今回はガラス製の広口瓶を使用しました。

仕込みの量によっては、漬け物用の黄色い樽を使うこともあります。

▶注意点は、梅酒などアルコールを入れていた容器は使用しないこと。

瓶に酵母が残っていて異常発酵してしまいます。 - 濾すときに使う大きめのザル

(もし必要ならば100円ショップで売られている 金魚すくい用の網やじょうごも) - 米麹をひと握りほど

発酵には自身の皮膚についている常在菌を使いますが、よりよい発酵のために米麹も入れています。

スーパーで売られてる米麹でOK。

大量に使う新鮮な梅は 産地直送が便利

もし梅が余っても、梅干しや梅酒・梅ジャム・梅味噌作りに活用できます◎

梅の酵素シロップの仕込み手順をくわしく紹介

仕込みを始める前に、準備した梅とサブの果実を水洗いします。

軽く水を切ったら秤にのせて果実の重さを量り、使う白砂糖の量を計算して準備しておいてください。

では始めましょう!

梅のヘタを取る【下準備】

準備した梅のヘタの部分を、爪楊枝など先のとがったもので丁寧に取り除きます。

梅をカットする

ヘタを取った梅の実を、包丁で3つにカットします。

カットすると「種のある中心部分1つ」と「種のない両端部分2つ」に分かれます。

そのほかの果実もカットする

梅以外の果実も包丁でカットします。

カットの仕方は果実の大きさや形にもよりますが、小さな果実なら2分割でも大丈夫。

ブドウのようなやわらかな果実はカットしなくてもOK

仕込み時に、果実を指でつぶしてね。

梅酵素シロップの材料を容器に入れていく

準備した容器の底に砂糖を薄く敷き、梅やその他の果実をカットした面に砂糖がつくようにして入れます。

カットした果実を並べるように入れたら、その上に少し砂糖をまぶし入れます。

そしてまたその上にカットした果実…と、砂糖と果実を交互に入れて行きます。

最後いちばん上の層が砂糖になるようにします。米麹は、最後の層の砂糖の前に入れます。

いちばん上の砂糖の層は、お砂糖で蓋をするイメージ…

これで梅酵素シロップの仕込みは完了です♪

仕込み終えてから数時間経つと、砂糖がしっとりしてきました。

今回は午後に仕込んだので、このまま翌朝まで何もせずに置いておきます。

もし午前中に仕込んだら夜に 攪拌してください。

攪拌の方法は、次で説明します。

発酵の途中や完成後に、酵素シロップから気泡が出ることがあります。

気泡による内部圧力の高まりが原因で、瓶のガラスが割れてしまうこともあるので注意が必要です。

仕込み後の酵素シロップは、瓶付属のフタは使わずに 通気性のあるティッシュペーパー(またはキッチンペーパー)と輪ゴムでフタをすることをおすすめします。

仕込みの翌日

翌朝(2日目の朝)。浸透圧で、梅の果実からエキスが出てきました。

瓶の底には砂糖が沈んでいます。少し泡が出ているのもわかります。

まだ攪拌前の状態だよ

仕込み後の攪拌の仕方【1日2回の手しごと】

仕込みから2日目の朝に、最初の攪拌をします。

流水でよく手を洗いペーパータオルなどで水気をていねいに拭き取ったあとの素手で、酵素シロップを混ぜてください。

長袖の袖は、できるだけ上まで腕まくりしておきましょう。

コツは、容器の底で固くなっている砂糖を手の指で崩していくイメージ。

あまりかき混ぜすぎると発酵が進みすぎてしまうので、ひととおり砂糖が混ざったら素早く終了します。

これを1日2回、朝と晩に行います。

今回は仕込みから3日目で、底の砂糖がすべて溶けました。

写真は、仕込み日から4日目の様子です。

砂糖が完全に溶けたあとも、毎日朝と晩の2回、軽く攪拌をします。

空気をまんべんなく入れるように、梅を天地返しして混ぜてね

酵素シロップを作るときに、毎日素手で混ぜる理由(記事後半で解説します)

酵素シロップを濾すタイミングの見極め方

今回は仕込みから5日目で、ザルを使って濾しました。

もしザルで濾しきれなかった小さな果実がシロップの中に残っていたら、

100円ショップで売られている金魚すくい用の網を使って2度濾ししてください。

注ぐ瓶の口の形状によっては、じょうご(漏斗)もあれば便利♪

完成直後の梅酵素シロップはこちら!

ユスラウメとイチゴなど赤いベリーを少し入れたので、ほんのり赤色になりました。

お疲れさまでした。これで完成です。

出来上がった酵素シロップは、炭酸水で薄めて飲んでくださいね。

濾すタイミングはその時の条件によって毎回違うので、必ず「仕込んでから〇日目に濾します」とはなりません。

梅で酵素シロップを仕込み始めた6月初旬の気温はもうかなり高く、発酵も早く進むことも多いです。

果実系の酵素シロップはアルコール発酵しやすいこともあり、今回は5日目で濾しました。

通常では酵素シロップを仕込んでから濾すまで1週間ほど、寒い季節には2週間近くかかることもあります。

毎日シロップに手を入れて 攪拌するときに感じる感触(温度・手触りなど)や 中の具のしぼみ具合の変化を頼りに、シロップを濾す日を決めています……

シロップを濾す日の見極めは、自分の経験に頼るところ。

変化をキャッチしてタイミングを見極めてね。

濾した後もまだ発酵熟成は続いています。

だんだんまろやかな味わいに変化していきますよ!

【基本】バランスのよい酵素シロップを作るコツ

おいしくてバランスのよい酵素シロップを作るポイントをまとめました。

- 具は国産のもの、旬のものを使うこと

- 単品で作るのではなく、最低でも4種類から5種類のものを入れて仕込むこと

種類は多い方がバランスのよい酵素シロップとなります - 「おいしくな~れ」と思いながら攪拌すること

- 発酵中は、人が快適と感じる室温の場所に置いておくこと

寒すぎたり暑すぎたりする部屋はNG - 発酵飲料・発酵食品から距離を置いた場所に置き、異常発酵しないよう気をつけること

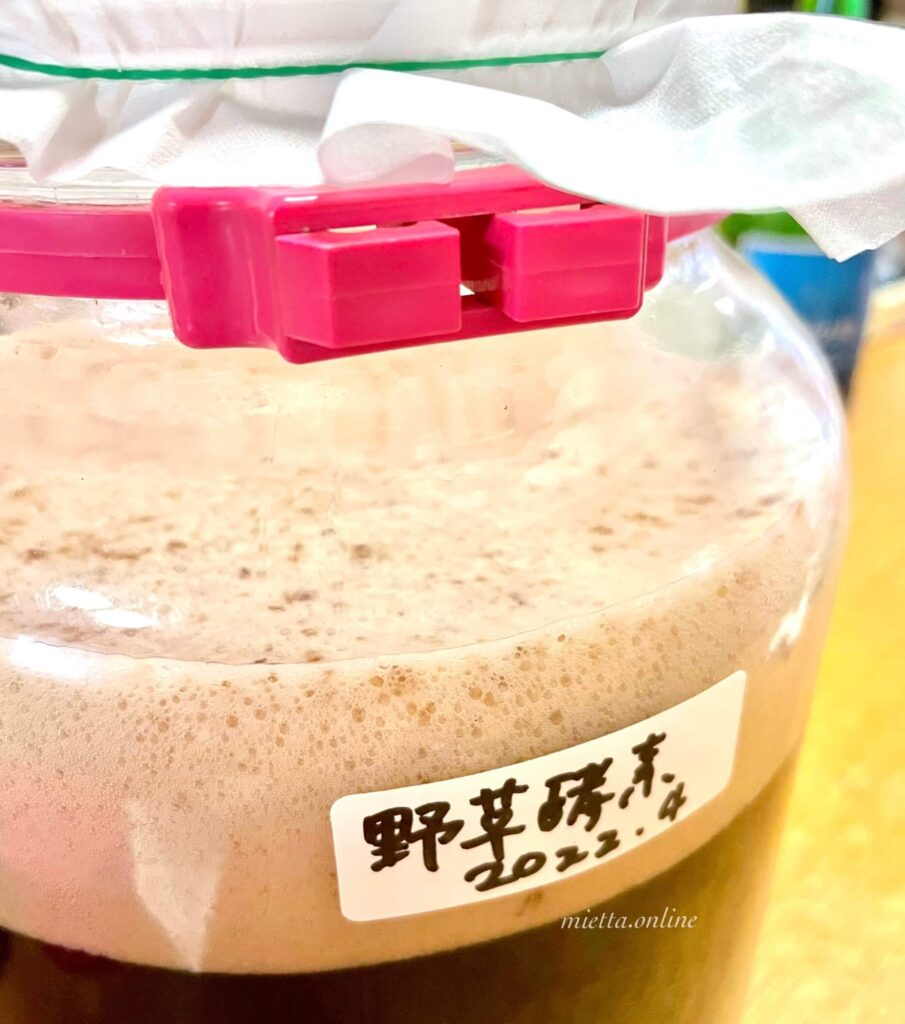

【酵素シロップ】発酵中の泡について

前にも書きましたが、発酵の途中で気泡が出ることがあります。

今回の梅酵素シロップづくりでは、仕込み2日目にぷくぷくと泡が出ました。

それ以降は特に目立つ泡は観察できませんでしたが、完成して1週間位した頃から、また泡が出たり収まったりが続いています。

これまでの経験から言えるのは、泡が出る出ないはあまり気にしなくてもよいということ。

気温や仕込む種類・量などによって、発酵過程は毎回異なります。

気温が高い方が泡が出やすい傾向はあるようです。

泡が出ても出なくても発酵は続いていて、やがて熟成段階へとゆるやかに移行していきます。

完成後も、まるで生ビールのような気泡が出続けることもあります。

以前、完成後に移し替えた瓶のフタをうっかり閉めて保管していたら、ビンが割れてしまったことがありました。

酵素シロップからでてくる泡のせいだね!

酵素シロップのパワー恐るべしです。十分気をつけてくださいね。

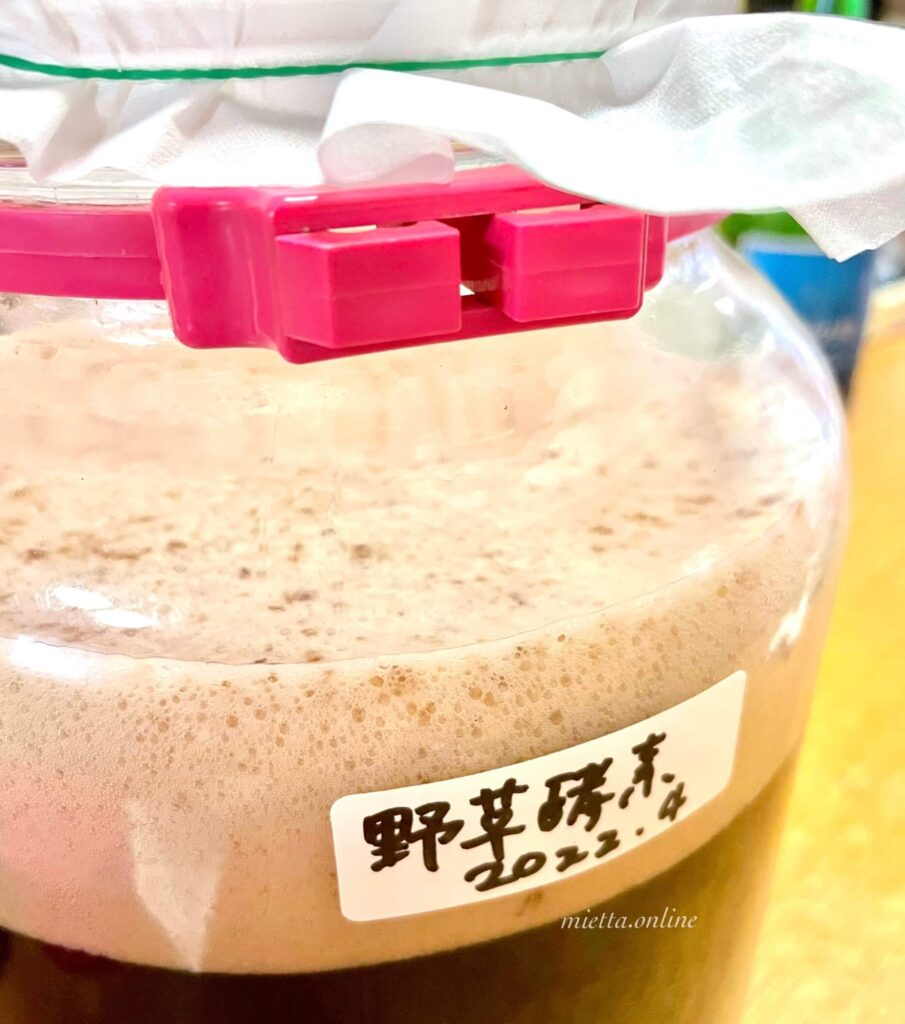

完成直後の酵素シロップ(野草)

仕込み中だけではなく、完成後にも気泡が出ることがよくある酵素シロップ。

発酵が落ち着くまで(仕込んでから半年~1年くらい)は様子をチェックし、

空気の内部圧力が原因でガラス瓶がひび割れてしまわないよう、ティッシュペーパーなど通気性があるものでフタをするようにしてください。

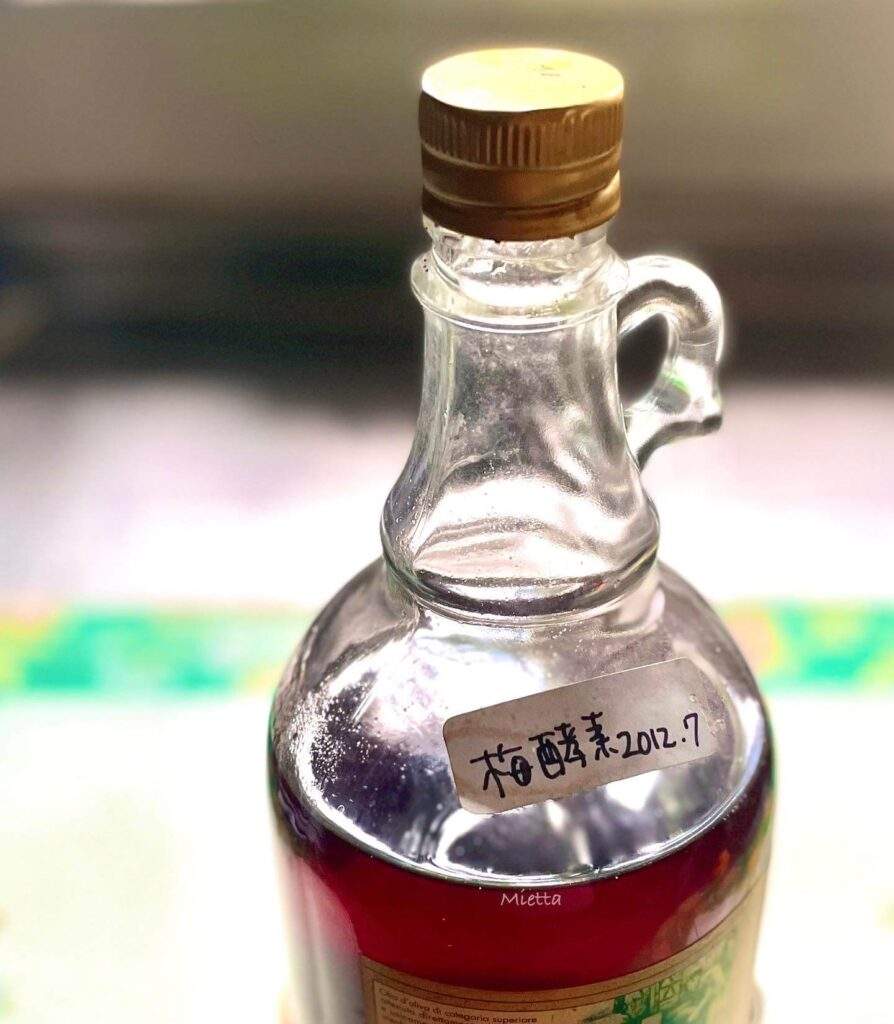

【泡はもう出ない?】長期熟成させた梅酵素シロップ

筆者が初めて梅酵素シロップを作ったのは2012年。

その時に沢山作りすぎたので、

瓶詰めした中の1本を取っておいて、10年後に飲もう!

と、大切に保管しておいた梅酵素シロップがあって、先日解禁しました

デスクワークの休憩時間に、毎日1杯ずつ飲んでいます♪

12年も熟成させると、さすがに泡は落ち着き、フタもきっちり閉めることができます。

長期熟成の酵素シロップで特徴的なのは芳香。

フタを開ける度に、ふわぁ~と梅の香りが広がります。

味わいは作りたての時よりも雑味がなくなり、丸くまろやかになっていました。

まるでヴィンテージのようだね!

なお、作った酵素シロップをすぐに飲まないで何年も熟成させる場合、異常発酵を防ぐためにも保管環境には充分気をつける必要があります。

\自家製酵素シロップを長期熟成させるためには/

- 1年を通して温度変化のない冷暗所に保管する

ワインセラーのような環境があればベスト - アルコール飲料や発酵食品に近づけない

ワインセラーのような環境がないと管理が難しいので、酵素シロップを長期熟成させるのは基本おすすめしません。

酵素シロップを「素手」で混ぜる理由は?【常在菌のこと】

攪拌を素手で行う理由は、手の皮膚についている常在菌を酵素シロップに入れるため。

ぬか漬けをつくるのに、素手でぬか床をかき混ぜるのと同じです。

常在菌については長くなるので書きませんが、もし興味があれば「常在菌」で検索すると沢山出てくるので読んでみてください。

自分の常在菌で作った発酵食品を体内に入れることは、自身の身体を守ることにつながるそうです♪

常在菌は生きています。

攪拌する時には「おいしく育ってね」という気持ちを込めて混ぜると、よい発酵をしてくれるようです。

これは余談ですが、

もし「ぬか床」も同時期に育てていたら、次の手順で攪拌するのがおすすめです。

- 最初に酵素シロップをかき混ぜる

- 次に、その手でぬか床もかき混ぜる

酵素シロップのエキスがついた手でぬか床を混ぜると、発酵の相乗効果でぬか床が元気になるのがわかります◎

↑ 攪拌の仕方に戻る

酵素シロップ作りに白砂糖を使う理由

酵素シロップをつくる時に、どうして白砂糖なのか?気になる人も多いのではと思います。

三温糖や黒糖や甜菜糖・ハチミツでも出来ないことはないのですが、

ミネラルが不純物となり発酵の邪魔をするので、筆者は白砂糖を使っています。

「単糖類」は消化吸収がよく、エネルギーに変わりやすい糖だよ。

白砂糖以外の糖で酵素シロップを仕込む方法を提唱している方もいます。

CMでよく見かける〇〇酵素の広告には、沖縄産黒糖が使われていると書かれていました。

筆者は白砂糖推しですが、世の中には、いろんな糖を使ったレシピが存在しています。

梅酵素シロップの副産物活用アイデア

梅で作った酵素シロップが完成!

濾した後に残った梅の実は、このようにシワシワになりました。

果実からはほとんどの栄養分が抽出されてシワシワに萎んだ梅の表面には、酵素シロップがわずかに残っています。

この梅をお醤油につけて、梅醤油もどきをつくりました。

酸味と甘みを含んだこの醤油は、納豆や冷奴にかけたりしています。

他のアイデアとして、残ったシワシワの梅を洗濯用ネットに入れ、お風呂の中に入れても◎

酵素効果なのか、お風呂から出た後も湯冷めしにくいみたい……

【酵素シロップ作り】使用する容器について

使用するビンの容量は、仕込む時の梅の量によって臨機応変に変えています。

\瓶の大きさを決めるときにたいせつなこと/

発酵酵素シロップを仕込む量は、ビンの容量の7分目以内を目安にしてください。

今回わたしは5リットルの瓶を使ったよ

仕込みの量によっては、漬け物用の樽を使うこともあります

酵素シロップ完成後は、ガラス製の容器に移し変えて保管してね

良い発酵の条件のひとつとして、発酵中の容器の中に空間(空気)が十分にあるというもの大事なこと。

もし購入時にビンのサイズを迷ったら、大は小を兼ねるので大きめのビンを購入するのをおすすめします。

そして大切なことですが、

仕込み中はもちろんのこと、シロップ完成後も、置き場所には注意が必要です。

酵素シロップは生きています。異なる酵母が入ると異常発酵してしまうことがあります。

ワインや梅酒などのアルコール飲料や納豆などの発酵食品から常に距離をとって、保存ビンを置くようにしてください。

当然のことだけど…

果実酒を入れていた瓶は、酵素シロップに使わないでね!!

【応用編】他の季節に作る酵素シロップについて

酵素シロップは、梅以外の果実でも仕込むことができます。

通販でもいろんな酵素シロップが販売されているのを見かけるよ!

本記事で紹介したレシピの梅をほかの果実に置き換えるだけ。

いろんな酵素シロップづくりにもぜひチャレンジしてみてください。

【共通】おいしくバランスのよい酵素シロップを作るコツ

- 具は国産のもの、旬のものを使うこと

- 単品で作るのではなく、最低でも4種類から5種類のものを入れて仕込むこと

種類が多い方が、酵素の種類も増えてバランスのよい酵素シロップとなります - 「おいしくな~れ」と思いながら攪拌

- 発酵中は、人が快適と感じる室温の場所に置いておくこと

寒すぎたり暑すぎたりする部屋はNG - 発酵飲料・発酵食品から距離を置いた場所に置き、異常発酵しないよう気をつけること

梅の酵素シロップを作るときのコツと同じだね。

梅以外の酵素シロップ作りで、ひとつだけ変えてほしいことがあります。

梅で仕込んだ時より、上白糖の量を減らしてください。

本記事で紹介した梅の酵素シロップで使った砂糖の量は、仕込む果実の重量の1.2倍でした。

一方、通常時期での酵素シロップ作りでは、仕込む果実(野菜・野草)の1.1倍の砂糖を使います。

どうして梅酵素シロップでは1.2倍と砂糖を多めに使用したのかな?

梅仕事の季節は気温が高くなっているため、発酵のスピードも早くなります。

発酵スピードを抑制するため、梅の酵素シロップ作りでは例外的に砂糖の分量を仕込む果実の1.2倍にしました。

【季節の手しごと】今年は梅酵素シロップをつくろう

本記事では、梅の酵素シロップの作り方やポイントを詳しく紹介しました。

季節に寄り添う作業や食をしていると、カラダもココロも不思議と整ってくるのがわかります◎

心身のリセットのためにも「季節の手しごと」はおすすめ♪

疲れた時や夏バテしそうな時に飲みたくなる、甘酸っぱい梅酵素シロップ。

自分で作ると味わいも格別です!

今年は梅の季節にぜひ作ってみてください。

先人の言葉「梅はその日の難逃れ」にもあるように、いろんな方法で毎日梅を摂取するといいね!

大量に使う梅は 産地直送が便利です

梅の季節の手しごと、ぜひ愉しんでくださいね♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事 梅の季節とほぼ同じ頃に収穫されるスモモ。スモモジャムの作り方も紹介しています。